3.3V電源これは良いというモノは出来たんだが

まぁ一つ間違うと本体破損するし(笑)

過去に何枚か配布して見てユーザーと同じ負荷(本体)を所有していて自分のシステムで音出し可能じゃないと

満足して貰える電源は作れないと思った。

接続する機器に合わせないとダメなんだなぁ万能電源ななんて存在しない。

[ カテゴリー » 電源 ]

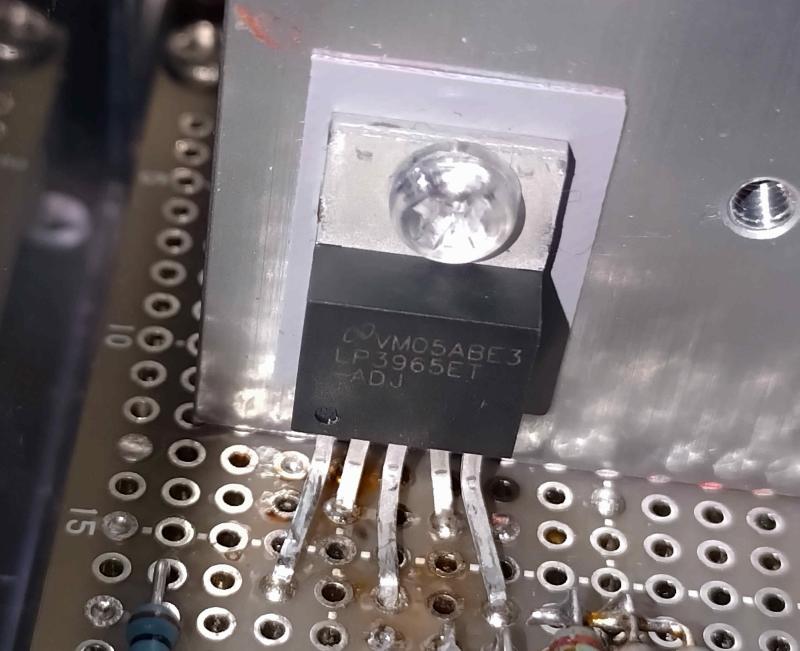

LP3965ET-ADJLink +LT3083 Boosting Fixed Output Regulato回路 やっぱりこっちが更に良い...

2025/12/31

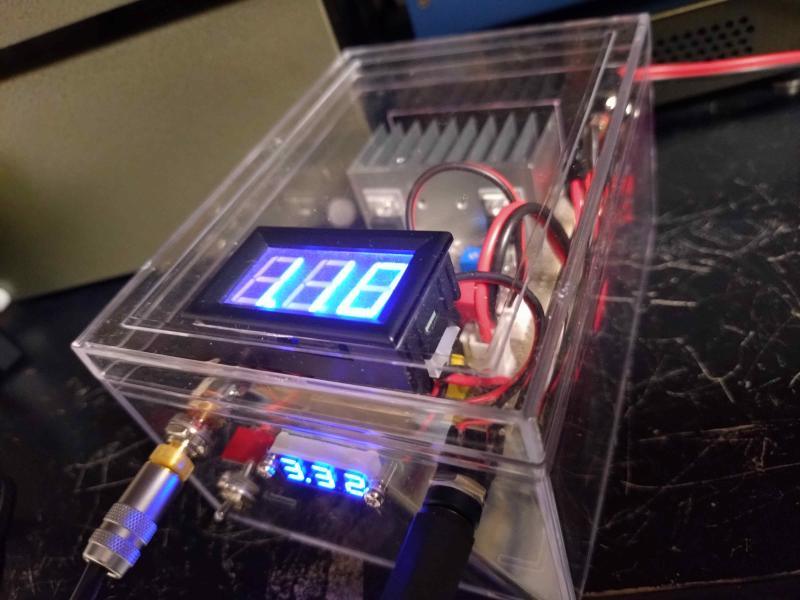

電流計を付けてみると思った通りで音源再生時にパラパラ変化している。

電圧は変化していない?様に見えるがどうなんだろうか?

ここまでやってスイッチングハブの電源は瞬間的な電流供給能力が非常に大切な要素である事が良く分かった。

現時点でこの基板で完成と言う事で聴き込んで行きたい。

電圧は変化していない?様に見えるがどうなんだろうか?

ここまでやってスイッチングハブの電源は瞬間的な電流供給能力が非常に大切な要素である事が良く分かった。

現時点でこの基板で完成と言う事で聴き込んで行きたい。

— posted by くま at 03:37 pm

from TO-220形状のスイッチング電源

2025/12/30

前回でちょっと不満があったのがすべての始まりで

>Boosting Fixed Output Regulatoという回路を組んだモノなのだが

>前段?の三端子レギュレーターが弱いと出力電圧をきっちり3.3Vにする事が出来ないので

>現状良い音が出ていても何か歯がゆい感じがしていました。

前回の記事でその解決策としてフィードバック技術の権化である(笑)DC-DCコンバーターを使って見ました。

とても音の立ち上がりが速くなりとてもAudio的な音が聴けましたが...

スイッチングハブ用ではあってもオーディオ用電源なのでやはりアナログ的電源ICで解決したどうなる?

そんな気持ちが何時までも燻ったまま...

(ホントバカだと思う。最初からやらない所がダメな自分...)

前置きはここまで!やってみました。

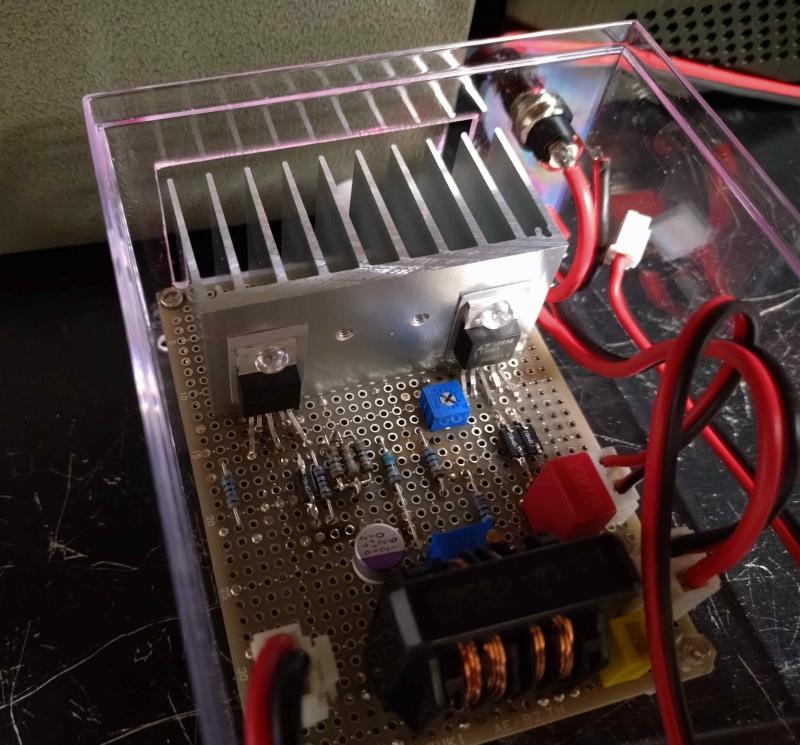

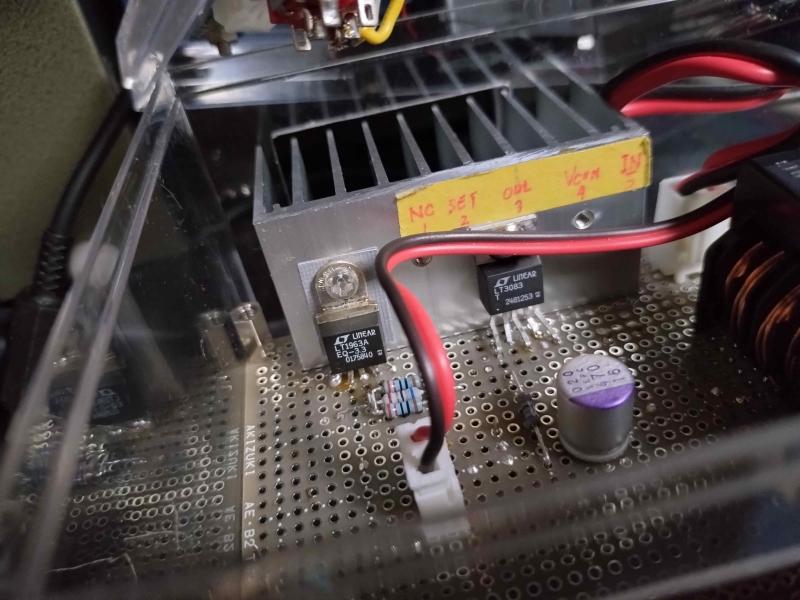

組み合わせとしては LP3965ET-ADJ +LT3083 でBoosting Fixed Output Regulatoという回路に組み込んだモノ...

+LT3083 でBoosting Fixed Output Regulatoという回路に組み込んだモノ...

>Boosting Fixed Output Regulatoという回路を組んだモノなのだが

>前段?の三端子レギュレーターが弱いと出力電圧をきっちり3.3Vにする事が出来ないので

>現状良い音が出ていても何か歯がゆい感じがしていました。

前回の記事でその解決策としてフィードバック技術の権化である(笑)DC-DCコンバーターを使って見ました。

とても音の立ち上がりが速くなりとてもAudio的な音が聴けましたが...

スイッチングハブ用ではあってもオーディオ用電源なのでやはりアナログ的電源ICで解決したどうなる?

そんな気持ちが何時までも燻ったまま...

(ホントバカだと思う。最初からやらない所がダメな自分...)

前置きはここまで!やってみました。

組み合わせとしては LP3965ET-ADJ

— posted by くま at 02:28 pm

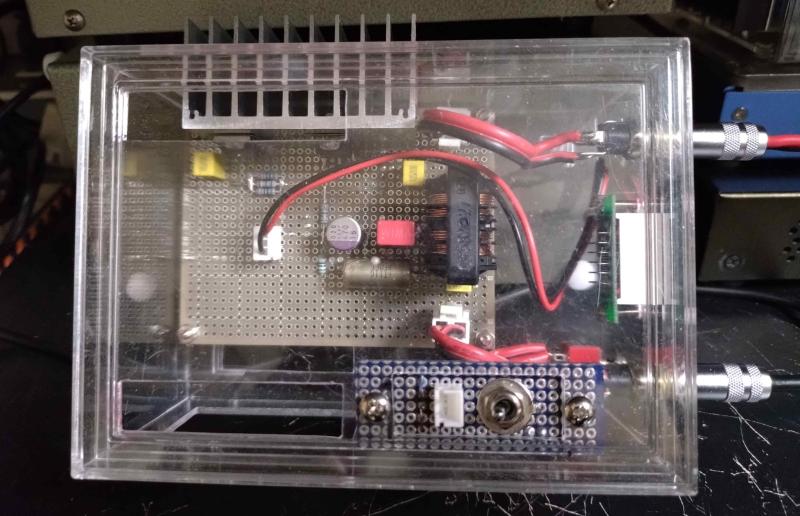

TO-220形状のスイッチング電源

2025/12/27

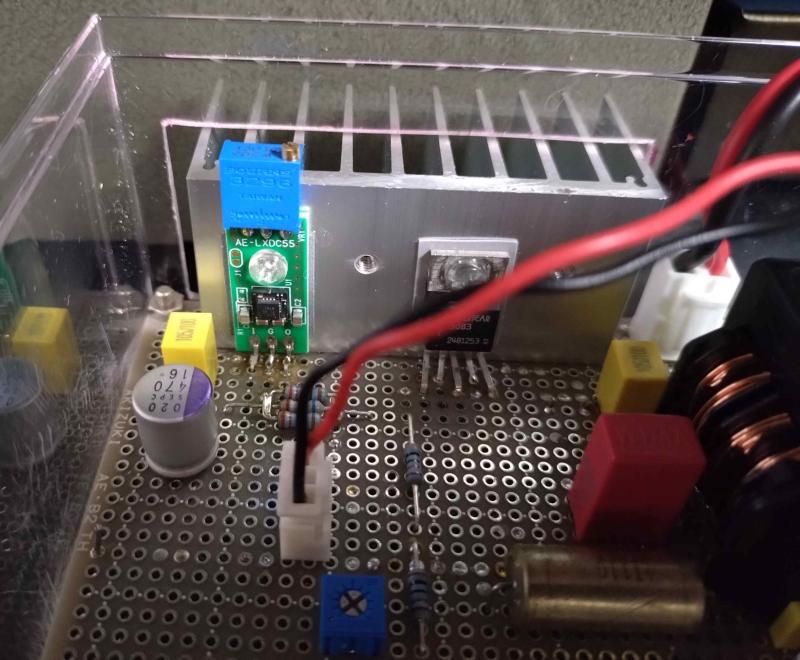

秋月のHPを見ていたら

LXDC55使用DCDCコンバーターキット (降圧 可変出力)を発見!

ちょうど どんな変動があっても十分な容量で

電圧を保持出来る三端子レギュレーターを探していたのでポチって見た。

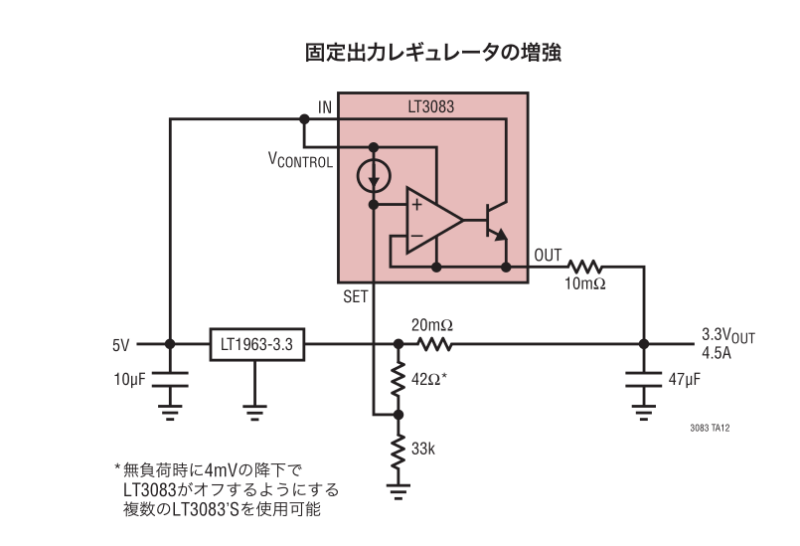

この基板の回路は元々 LT3083のアプリケーションノートにあった

Boosting Fixed Output Regulatoという回路を組んだモノなのだが

前段?の三端子レギュレーターが弱いと出力電圧をきっちり3.3Vにする事が出来ないので

現状良い音が出ていても何か歯がゆい感じがしていました。

この先の音があるのか?聴きたくてやってしまいました(苦笑)

見た目は?何ですが最大1.5Aの出力電流を取り出せます。

そして前述のLT3083の回路はあくまでも前段の電流容量が足りなくなった時に仕事をする様です。

(そのブーストポイントを3.3V弱に合わせる調整が微妙で可変抵抗が付いています残念)

この基板に接続する負荷(LANハブ)は起動時は1A以上必要ですが通常は1A以下で動作するので

このLXDC55 DCDCコンバーター 単体で間に合うとは思うのですが^^;

追記:01-16

この基板は最初は3.3V出力で製作しましたが5V出力に改造して

これもスイッチングハブ用で使用しています。

LXDC55使用DCDCコンバーターキット (降圧 可変出力)を発見!

ちょうど どんな変動があっても十分な容量で

電圧を保持出来る三端子レギュレーターを探していたのでポチって見た。

この基板の回路は元々 LT3083のアプリケーションノートにあった

Boosting Fixed Output Regulatoという回路を組んだモノなのだが

前段?の三端子レギュレーターが弱いと出力電圧をきっちり3.3Vにする事が出来ないので

現状良い音が出ていても何か歯がゆい感じがしていました。

この先の音があるのか?聴きたくてやってしまいました(苦笑)

見た目は?何ですが最大1.5Aの出力電流を取り出せます。

そして前述のLT3083の回路はあくまでも前段の電流容量が足りなくなった時に仕事をする様です。

(そのブーストポイントを3.3V弱に合わせる調整が微妙で可変抵抗が付いています残念)

この基板に接続する負荷(LANハブ)は起動時は1A以上必要ですが通常は1A以下で動作するので

このLXDC55 DCDCコンバーター 単体で間に合うとは思うのですが^^;

追記:01-16

この基板は最初は3.3V出力で製作しましたが5V出力に改造して

これもスイッチングハブ用で使用しています。

— posted by くま at 02:42 pm

LT3083 +LM2940T-3.3 電源基板試作

2025/11/20

LM2940T-3.3を使って見ました。

LT3083 + LT1963A 電源基板は悪くは無いのですが

(負荷接続時開放時共にに3.27V出力がちょっと気に入らないとか)

もっとバキバキ鳴らないのかなぁとか思って(笑)

ちょっと野蛮?なLM2940T-3.3に入れ替えました。

(もちろん負荷接続時開放時共にに3.3V出力に!)

狙いは当たって音質が変化しました。好みの方向だったので

音質コントールのフイルムコンデンサー等追加して今聴きこんでいます。

LT3083 + LT1963A 電源基板は悪くは無いのですが

(負荷接続時開放時共にに3.27V出力がちょっと気に入らないとか)

もっとバキバキ鳴らないのかなぁとか思って(笑)

ちょっと野蛮?なLM2940T-3.3に入れ替えました。

(もちろん負荷接続時開放時共にに3.3V出力に!)

狙いは当たって音質が変化しました。好みの方向だったので

音質コントールのフイルムコンデンサー等追加して今聴きこんでいます。

— posted by くま at 06:24 pm

3.3V電源をどう考えるのか?

2025/11/10

自分的見解としてAudio用電源は基本的には

制御素子が負荷と直列(シリーズ)に入っている回路が良いと思っているが

それは出力5Vまで ではないかな?と

出力3.3Vの場合スイッチのトランジスタの損失を大きくして

アツアツにしないと良い音が出てこない?(あくまでも個人的主観)

そして大電流をレギュレーション良く取り出すのが難しいと思う。(技術不足^^;)

で!

このところの新しい電源素子を使った3.3Vに特化した試作というワケである。

昔からAudio用電源はいかに低ノイズなのか?を求められて来たのだが

自分的には低ノイズとレギュレーションを天秤のかけた場合は

レギュレーションだと考えている。所謂 高速トランジェント応答

---------------------------------------------------------------------------------------------------

そのための通常のトランスの代用としてAC-DCスイッチングアダプター

大容量電解コンデンサーの不使用とフイルムコンデンサー、タンタルコンデンサーを多量に使用

---------------------------------------------------------------------------------------------------

この効果は例えばPCM再生の回路特にクロック関連回路等に組み込んだ時に

左右の高セパレーションを保ち且つ中央抜けにならない音像を描く様に感じる。

LRCK信号が良く伝送できる様になるとか(笑)勝手に思っているのだが

何個かリニアテクノロジー社の電源ICを試しているがすべて好印象だが

残念な点が一つあっていずれも電圧が3.3Vきっかりする事が困難なところ...

スベック表を確認するときちんと規格内に入っているのが悔しい(苦笑)

ただ...何故に素子製造時に出力値が内輪に値がコントロールされているか?

という部分も何となく分かる気がしている。

それは負荷に何か合った場合に余りに供給が早すぎると

負荷にダメージを与える可能性があるからでは無いかと勝手に考えている。

で!その部分の改善とより電流供給能力を高めた回路で試作を始めた...

成功したらこの板に書こうと思う。

天滅中共 六四天安門 平反六四 勿忘六四 台湾独立 台湾国旗 光復香港 解救維吾爾

熊婦産 習包子、大撒幣、習大帝、習寬衣、習禁評、習門慶、習阿斗、刁近平、吸精瓶、小熊維尼、慶豊帝、当代秦始皇、毛近平、現代版毛沢東、紅旗下的蛋、袁世凱第二、趙王回車

制御素子が負荷と直列(シリーズ)に入っている回路が良いと思っているが

それは出力5Vまで ではないかな?と

出力3.3Vの場合スイッチのトランジスタの損失を大きくして

アツアツにしないと良い音が出てこない?(あくまでも個人的主観)

そして大電流をレギュレーション良く取り出すのが難しいと思う。(技術不足^^;)

で!

このところの新しい電源素子を使った3.3Vに特化した試作というワケである。

昔からAudio用電源はいかに低ノイズなのか?を求められて来たのだが

自分的には低ノイズとレギュレーションを天秤のかけた場合は

レギュレーションだと考えている。所謂 高速トランジェント応答

---------------------------------------------------------------------------------------------------

そのための通常のトランスの代用としてAC-DCスイッチングアダプター

大容量電解コンデンサーの不使用とフイルムコンデンサー、タンタルコンデンサーを多量に使用

---------------------------------------------------------------------------------------------------

この効果は例えばPCM再生の回路特にクロック関連回路等に組み込んだ時に

左右の高セパレーションを保ち且つ中央抜けにならない音像を描く様に感じる。

LRCK信号が良く伝送できる様になるとか(笑)勝手に思っているのだが

何個かリニアテクノロジー社の電源ICを試しているがすべて好印象だが

残念な点が一つあっていずれも電圧が3.3Vきっかりする事が困難なところ...

スベック表を確認するときちんと規格内に入っているのが悔しい(苦笑)

ただ...何故に素子製造時に出力値が内輪に値がコントロールされているか?

という部分も何となく分かる気がしている。

それは負荷に何か合った場合に余りに供給が早すぎると

負荷にダメージを与える可能性があるからでは無いかと勝手に考えている。

で!その部分の改善とより電流供給能力を高めた回路で試作を始めた...

成功したらこの板に書こうと思う。

天滅中共 六四天安門 平反六四 勿忘六四 台湾独立 台湾国旗 光復香港 解救維吾爾

熊婦産 習包子、大撒幣、習大帝、習寬衣、習禁評、習門慶、習阿斗、刁近平、吸精瓶、小熊維尼、慶豊帝、当代秦始皇、毛近平、現代版毛沢東、紅旗下的蛋、袁世凱第二、趙王回車

— posted by くま at 10:01 am

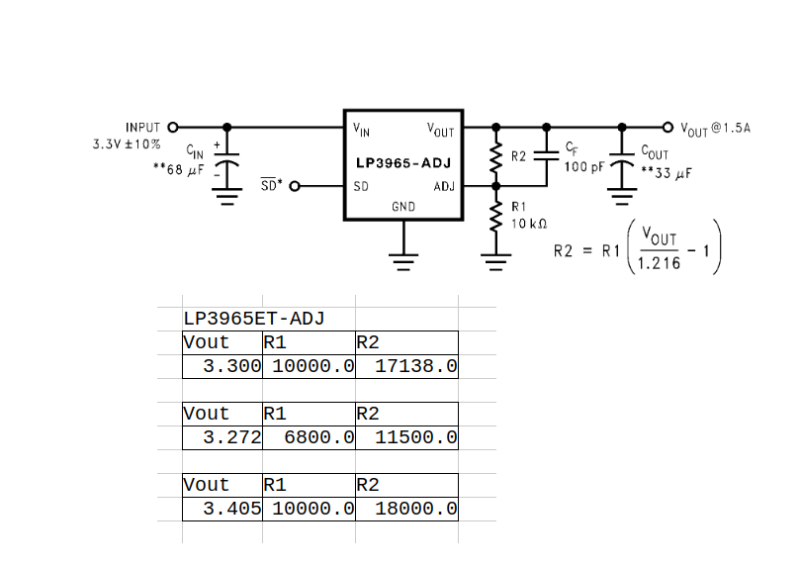

LP3965ET-ADJ 検討中

2025/11/7

1.5A 高速超低ドロップアウト・リニア・レギュレータ

R1は10kΩが推奨の様だな...

Vout=1.216x(R2/R1/+1)...

R1は10kΩが推奨の様だな...

Vout=1.216x(R2/R1/+1)...

— posted by くま at 11:24 am

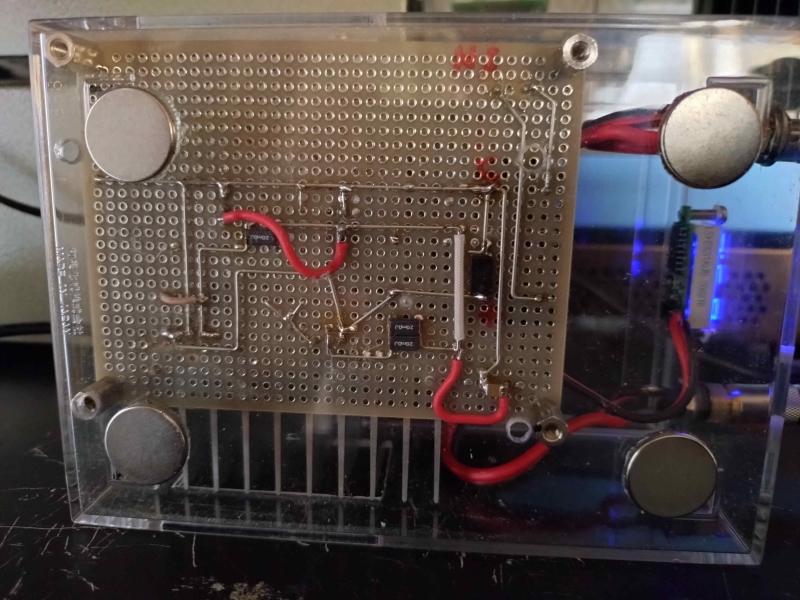

LT3083 + LT1963A 電源基板試作(1)

2025/11/1

実を言えば

LT1963A 1.5A 低ノイズ 高速トランジェント応答のLDOレギュレーターを試した時に

我が家のスイッチングハブには電流容量がギリギリだったのでこのICにブースト回路を付けたいと考えていて

LT3083という電源ICに目をつけていた。

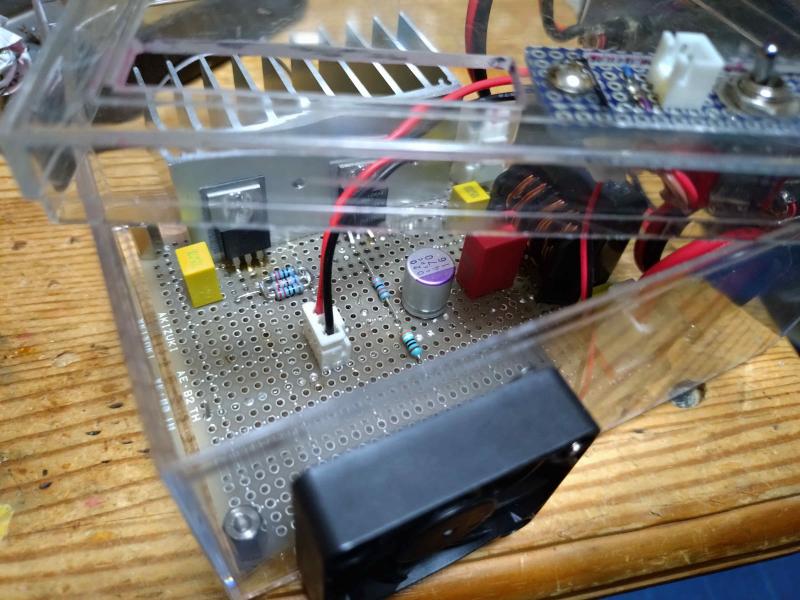

アプリケーションノートから回路はこんな感じで

実験基板なので汚いのはご勘弁ください。音質調整のコンデンサーはまだ付けていない状態です。

そんな状態で試聴してみたのですがプラシーボ?なのか良い感触。

時間を取って聴き込みながら音質を詰めていきたい。

(全然ピッチが合っていないディスクリート部品を無理やり配線しているのが辛い。)

結果が良好であれば久々に基板を起こして見ようかと...

雑感...

管理人くまの勝手な思い込みですがリニアテクノロジーの電源ICを使った電源は

低音域から高音域までフラットで分解能が良いと感じます。

音色は赤系ではなく明らかに青系でウォーム感は不足気味かも

最初にLT1963Aの部分に通常の三端子レギュレーターを組み込んで実験してみたのですが

レギュレーション特性が極端に悪くなり使い物になりませんでした。

この部分はやはり高速トランジェント応答の素子が必須?だと思いました。

この回路(IC)は使用するコンデンサーに敏感に反応する様に感じます。

個人的見解ですが大容量電解コンデンサーはダメみたいで

容量よりも周波数特性と充放電の速さで選ぶとそれが音に反映されると思います。

Panasonic製のタンタルポリマーコンデンサーやOSコンを使用するとムフフな音が...(笑)

まぁ使用しているスイッチングハブが古い型で3.3Vで動作するのから

この様なICが使用出来るという事情もあるので普通?の方々には利用価値の無い情報かも...

秋月通商で20mΩの抵抗が販売が販売されていたので10mΩは並列で使用した。

毎度の事でAC-DCスイッチングアダプターをトランスの代わりに使用しているので

コモンモードフィルターを入力へ入れている。

LT1963A 1.5A 低ノイズ 高速トランジェント応答のLDOレギュレーターを試した時に

我が家のスイッチングハブには電流容量がギリギリだったのでこのICにブースト回路を付けたいと考えていて

LT3083という電源ICに目をつけていた。

アプリケーションノートから回路はこんな感じで

実験基板なので汚いのはご勘弁ください。音質調整のコンデンサーはまだ付けていない状態です。

そんな状態で試聴してみたのですがプラシーボ?なのか良い感触。

時間を取って聴き込みながら音質を詰めていきたい。

(全然ピッチが合っていないディスクリート部品を無理やり配線しているのが辛い。)

結果が良好であれば久々に基板を起こして見ようかと...

雑感...

管理人くまの勝手な思い込みですがリニアテクノロジーの電源ICを使った電源は

低音域から高音域までフラットで分解能が良いと感じます。

音色は赤系ではなく明らかに青系でウォーム感は不足気味かも

最初にLT1963Aの部分に通常の三端子レギュレーターを組み込んで実験してみたのですが

レギュレーション特性が極端に悪くなり使い物になりませんでした。

この部分はやはり高速トランジェント応答の素子が必須?だと思いました。

この回路(IC)は使用するコンデンサーに敏感に反応する様に感じます。

個人的見解ですが大容量電解コンデンサーはダメみたいで

容量よりも周波数特性と充放電の速さで選ぶとそれが音に反映されると思います。

Panasonic製のタンタルポリマーコンデンサーやOSコンを使用するとムフフな音が...(笑)

まぁ使用しているスイッチングハブが古い型で3.3Vで動作するのから

この様なICが使用出来るという事情もあるので普通?の方々には利用価値の無い情報かも...

秋月通商で20mΩの抵抗が販売が販売されていたので10mΩは並列で使用した。

毎度の事でAC-DCスイッチングアダプターをトランスの代わりに使用しているので

コモンモードフィルターを入力へ入れている。

— posted by くま at 05:57 pm

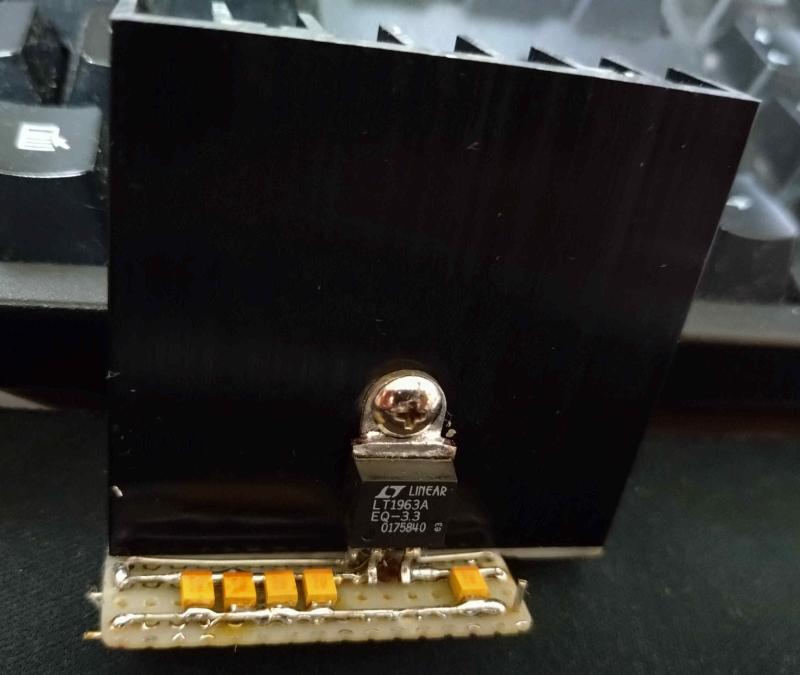

LT1963A 1.5A 低ノイズ 高速トランジェント応答のLDOレギュレーター入手(3)

2025/10/25

ユニット化?とタンタルコンデンサーを追加しました。

イカタコ配線でも良い音と感じたのでちょっと楽しみです。

イカタコ配線でも良い音と感じたのでちょっと楽しみです。

— posted by くま at 07:51 pm

Comments