何を言いたい画像なのか?

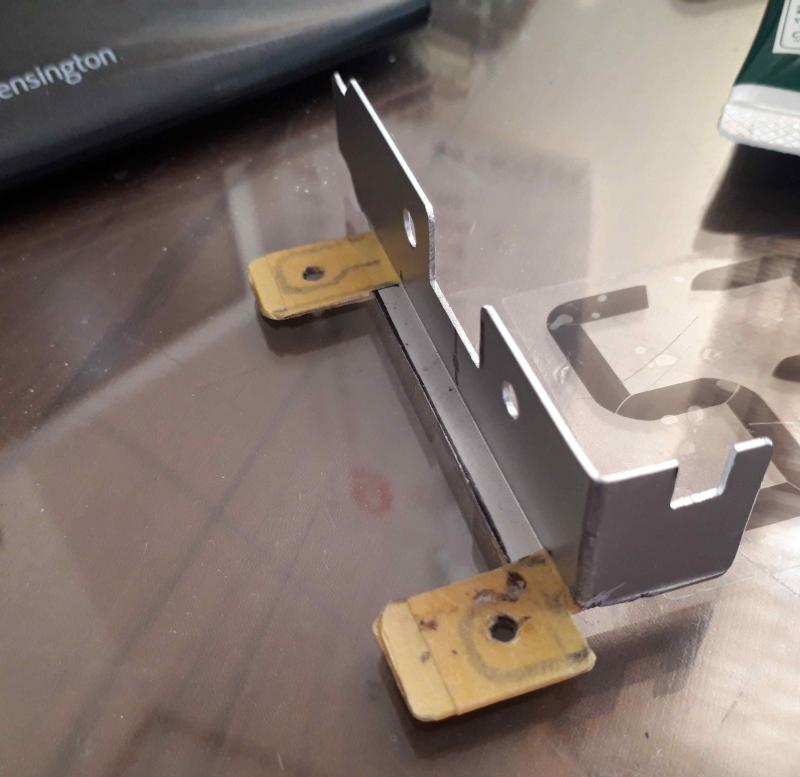

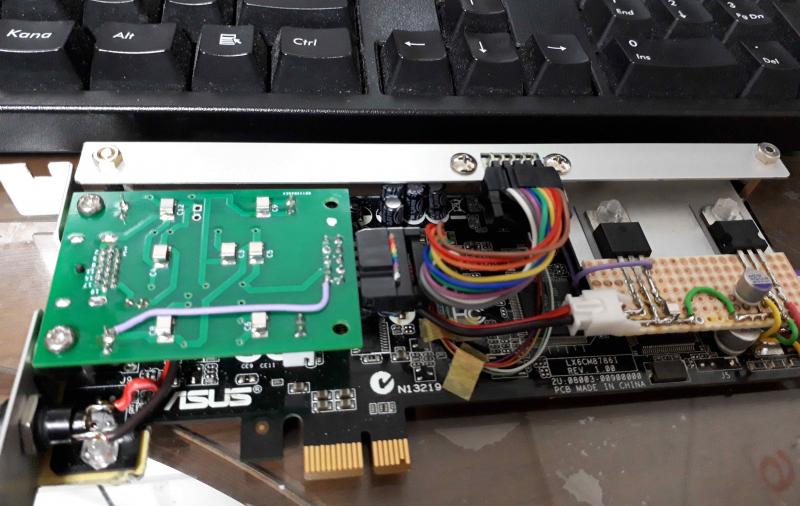

ASUS Xonar DGX DSX をPCに取り付ける際に使うブラケットの構造についてです。

(ロープロファイルPCeI型で制作する時は特に注意が必要です。)

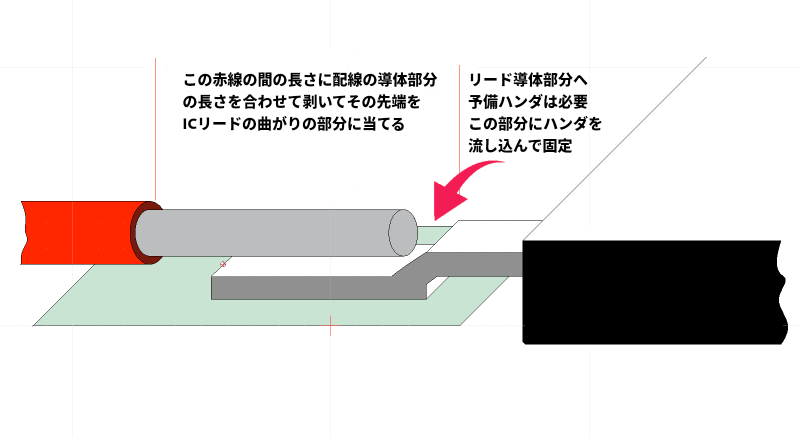

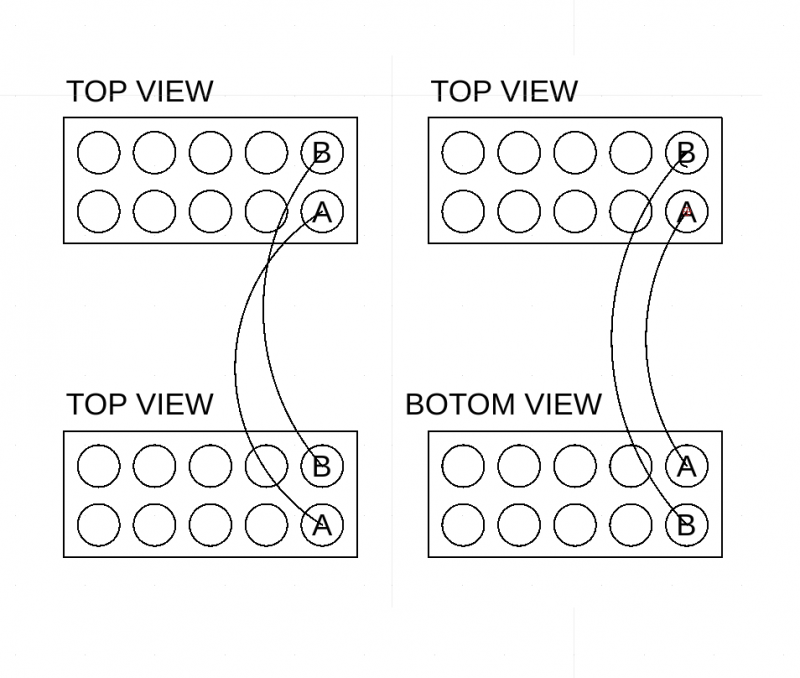

XY軸ではなく XYZ軸で作る必要があります。

必要工具としては

ハンドニーブラー、ドリル、リューター、糸ノコ、タガネ、叩き台でしょうか...

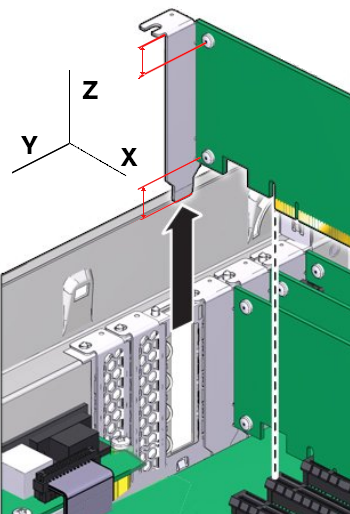

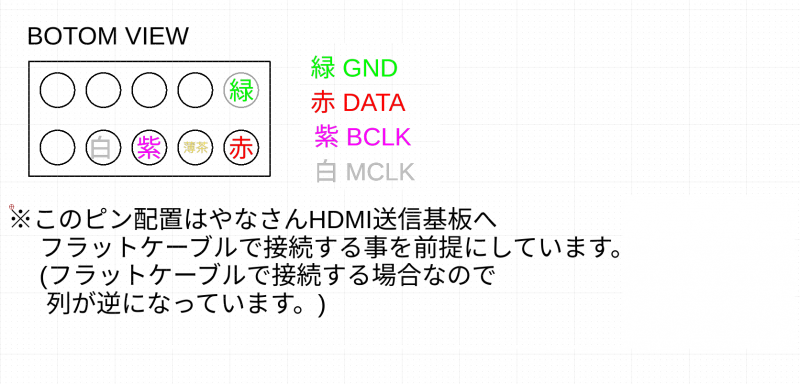

ブラケット上側の基板取り付け穴はL型に曲がった部分よりも上にあります。

なのでカード基板取り付け穴とアルミ材の曲げる位置の相対寸法を正確に出す必要が有ります。

然もなくば...

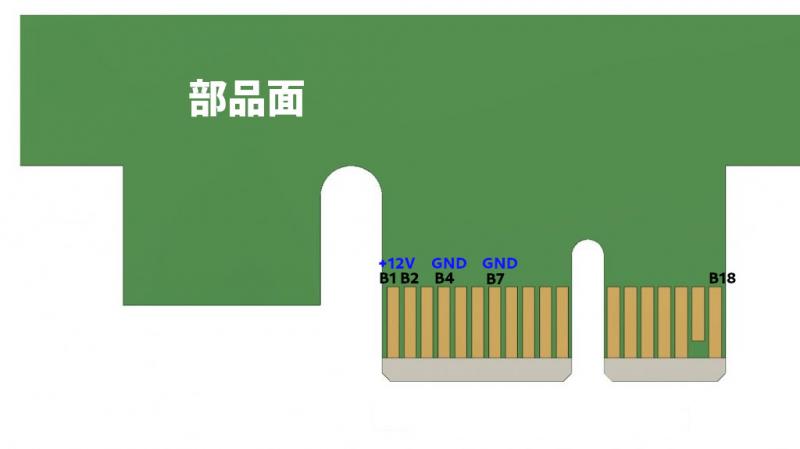

PCIeカードをマザーボードに接続する時に差し込むカードエッジ部分と

マザーボード上ソケットの上下の位置関係ズレてしまって

いざカードをPCに取り付ける段になって

正しくエッジ部分をソケットの底まで差し込む事が出来なくなり動作しません。

その逆にズレた場合はL型の部分がPCケースに密着せず蓋が閉まらなくなったり

カードをロックする機構部分を正常にセット出来なくなります。

まぁ実際に作って見て失敗しないと自分は上手く理解出来ませんでした(笑)

ひつこい(笑)余計なお世話な図を!上下赤矢印間寸法は精度を出す必要があります。結構面倒です。

長短どちらの場合も問題が起こります(笑)もっと言うとこの図はZ軸方向について書いてありますが

PCにきっちり取り付けるには加えてX軸Y軸方向にも適正寸法を出さなければ上手く行かないという事です。

究極的結論はPinkFaun(手作り品)は高価だと思っていましたが手間暇かかっているからそうでもないと(爆)

自作には色々面倒なのでお金で解決するなら市販品も選択肢だなぁとか...

Comments