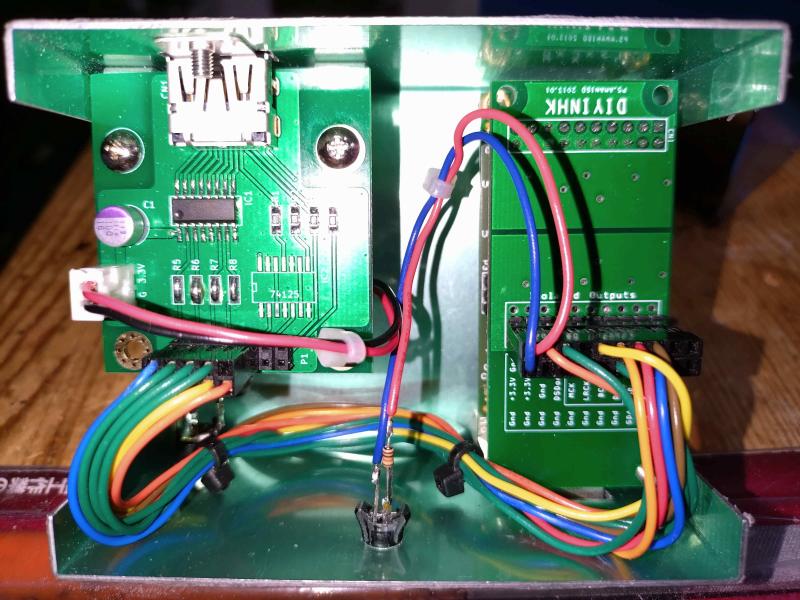

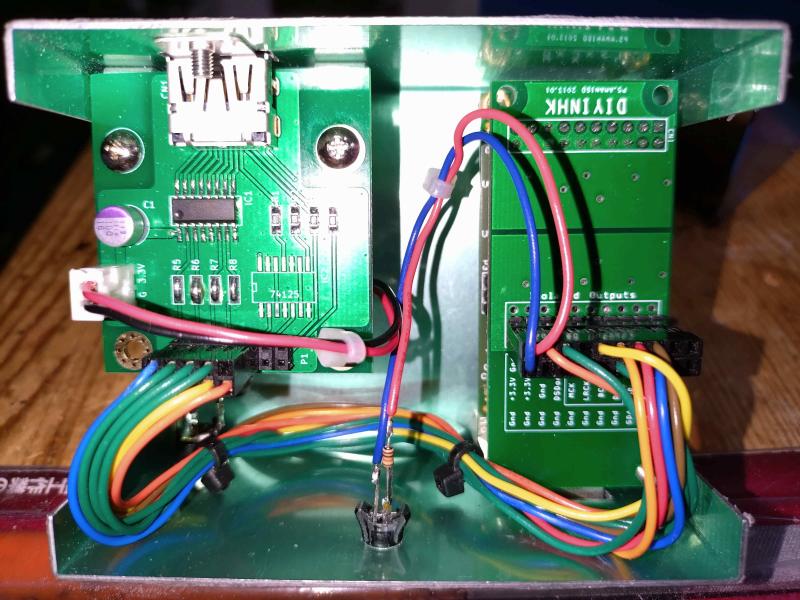

USB-I2S、DDCは動作は鉄板なので(笑)

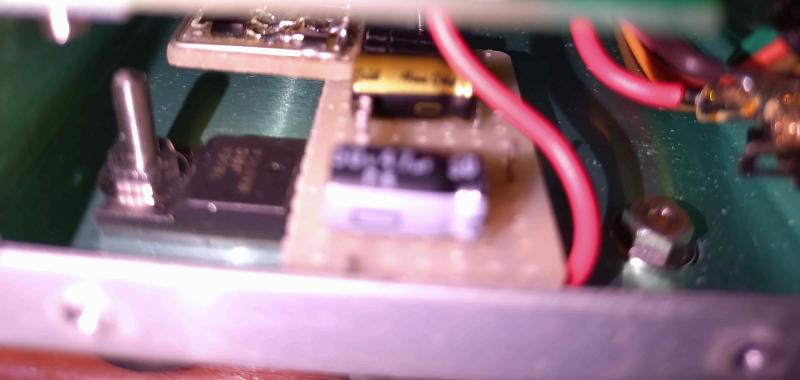

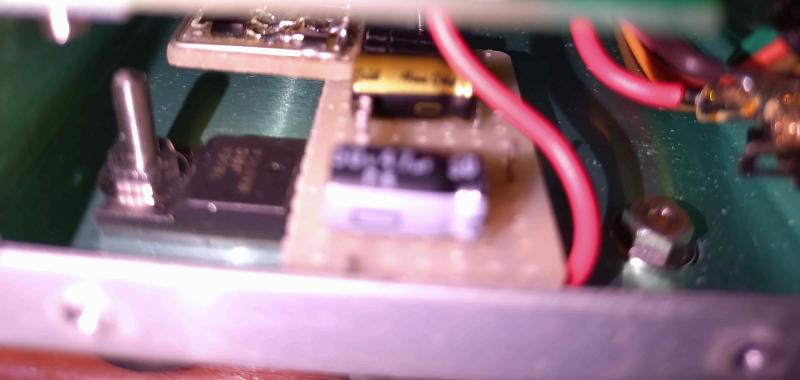

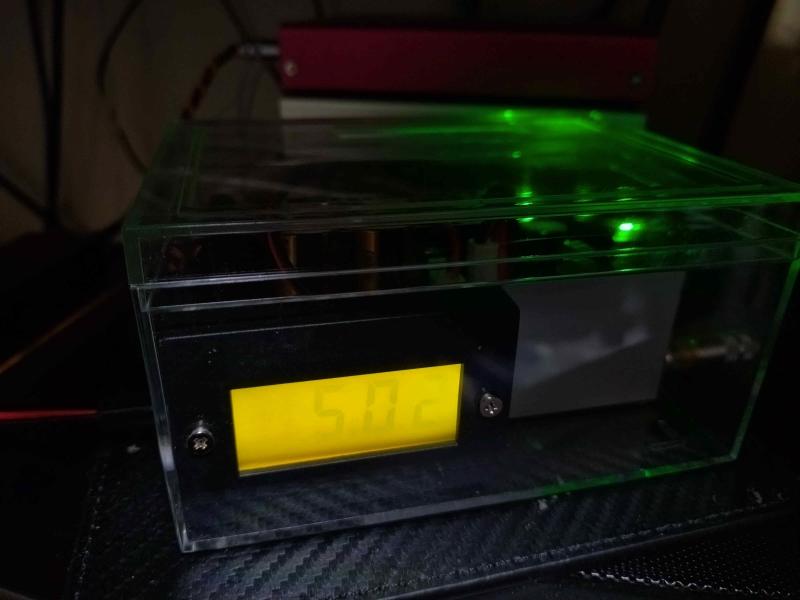

3端子レギュレーターとLDOの二段にしている電源部分

DIYINHKで配布していた絶縁基板を重ねている。

2024/12/28

— posted by くま at 12:53 pm

2024/12/27

— posted by くま at 12:41 pm

2024/12/19

— posted by くま at 10:42 pm

2024/12/6

— posted by くま at 02:02 pm

2024/12/1

— posted by くま at 09:48 pm

Comments