MBR初期化

2016/12/7

$ dd if=/dev/zero of=/dev/sde bs=512 count=1

1+0 records in

1+0 records out

512 bytes (512 B) copied, 0.00425045 s, 120 kB/s

1+0 records in

1+0 records out

512 bytes (512 B) copied, 0.00425045 s, 120 kB/s

— posted by くま at 02:19 pm

dsd_native_type で指定する数字の意味

2016/12/3

デジファイのおとの管理人様に教えていただいたのでメモ!

0 = regular, uses DSD_U8

1 = reserved

2 = uses DSD_U32_BE

3 = uses DSD_U32_LE

0は1 バイト単位に送ります。

2は4バイト毎に送信します。bitの順番はMSB が最初に送り出されます。

3は4バイト毎に送信します。bitの順番はLSB が最初に送り出されます。

dsd_usb,dopは同じ

どちらか一方をyesにするとdopになる

0 = regular, uses DSD_U8

1 = reserved

2 = uses DSD_U32_BE

3 = uses DSD_U32_LE

0は1 バイト単位に送ります。

2は4バイト毎に送信します。bitの順番はMSB が最初に送り出されます。

3は4バイト毎に送信します。bitの順番はLSB が最初に送り出されます。

dsd_usb,dopは同じ

どちらか一方をyesにするとdopになる

— posted by くま at 11:51 pm

最新カーネルリビルド

2016/11/27

カテゴリー »

$ patch -p1 < native-dsd-noise.patch

$ patch -p1 < patch-4.8.6-rt5.patch

APU1C用カーネルなので無駄なモジュール等を省いて再構築しているつもり

LD [M] sound/drivers/mpu401/snd-mpu401-uart.ko

LD [M] sound/pci/oxygen/snd-oxygen-lib.ko

LD [M] sound/pci/oxygen/snd-se6x.ko

LD [M] sound/soundcore.ko

LD [M] sound/usb/snd-usb-audio.ko

LD [M] sound/usb/misc/snd-ua101.ko

LD [M] sound/usb/snd-usbmidi-lib.ko

LD [M] sound/usb/usx2y/snd-usb-us122l.ko

LD [M] sound/usb/usx2y/snd-usb-usx2y.ko

LD [M] virt/lib/irqbypass.ko

real 19m18.238s

user 23m49.963s

sys 1m30.520s

[hoge@arch:/var/data/linux-4.8.6]$

$ patch -p1 < patch-4.8.6-rt5.patch

APU1C用カーネルなので無駄なモジュール等を省いて再構築しているつもり

LD [M] sound/drivers/mpu401/snd-mpu401-uart.ko

LD [M] sound/pci/oxygen/snd-oxygen-lib.ko

LD [M] sound/pci/oxygen/snd-se6x.ko

LD [M] sound/soundcore.ko

LD [M] sound/usb/snd-usb-audio.ko

LD [M] sound/usb/misc/snd-ua101.ko

LD [M] sound/usb/snd-usbmidi-lib.ko

LD [M] sound/usb/usx2y/snd-usb-us122l.ko

LD [M] sound/usb/usx2y/snd-usb-usx2y.ko

LD [M] virt/lib/irqbypass.ko

real 19m18.238s

user 23m49.963s

sys 1m30.520s

[hoge@arch:/var/data/linux-4.8.6]$

— posted by くま at 12:53 pm

恋人がサンタクロースを聞いている...

2016/11/26

カテゴリー » Raspberry Pi 2 Model B

最近のラズパイのデスクトップの様子です。Rasbianの時の不安定さが嘘の様に安定しています。

— posted by くま at 12:40 pm

修行の旅...

2016/11/21

自作DACを友人のシステムに接続してチェックしてみる(^_^;)

自宅で聴き慣れた音が出ない...あたり前だがうーん困った。

小型ブックシェルフ型でチューニングしていて大型フロアシステムにつなぎ替えると

バランスが取れない事に気がつく

自宅で聴き慣れた音が出ない...あたり前だがうーん困った。

小型ブックシェルフ型でチューニングしていて大型フロアシステムにつなぎ替えると

バランスが取れない事に気がつく

— posted by くま at 01:57 pm

やっぱりRaspberryPi2のOSはalarmpiが現時点で一番安定していると思う

2016/11/19

カテゴリー »

内容

1.GPIO機能

2.APへの自動接続(wlan)

3.Bluetoothでキーボード、マウスへ接続

4.I2C通信可能

5.RS232C通信可能

6.mpdクライアントソフトインストール

メモ

pacman -S xf86-video-fbdev HDMIドライバー

I2C環境整備

pip install RPi.GPIO

pip install --upgrade pip

git clone git://git.drogon.net/wiringPi

cd wiringPi

./build

cat /etc/modules-load.d/raspberrypi.conf

snd-bcm2835

i2c-dev

i2c-bcm2708

1.GPIO機能

2.APへの自動接続(wlan)

3.Bluetoothでキーボード、マウスへ接続

4.I2C通信可能

5.RS232C通信可能

6.mpdクライアントソフトインストール

メモ

pacman -S xf86-video-fbdev HDMIドライバー

I2C環境整備

pip install RPi.GPIO

pip install --upgrade pip

git clone git://git.drogon.net/wiringPi

cd wiringPi

./build

cat /etc/modules-load.d/raspberrypi.conf

snd-bcm2835

i2c-dev

i2c-bcm2708

— posted by くま at 01:33 pm

IO-DATAの安売りclass4じゃやっぱダメなんだな(笑)

カテゴリー » Raspberry Pi 2 Model B

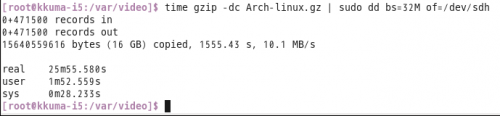

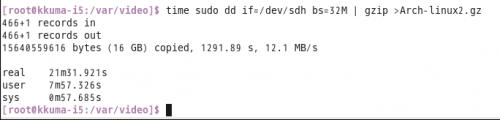

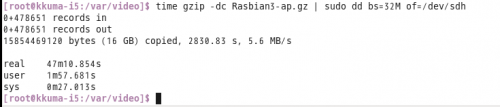

反省してTeam Clzss10をアマゾンで購入したら約20分の時間短縮になった。

期待していなかった安価な東芝逆輸入品が一番高速なのが悲しい(^_^;)

参考:

バックアップコマンド

time sudo dd if=/dev/sdh bs=32M | gzip >Arch-linux.gz

レストアコマンド

time gzip -dc Arch-linux.gz | sudo dd bs=32M of=/dev/sdh

期待していなかった安価な東芝逆輸入品が一番高速なのが悲しい(^_^;)

参考:

バックアップコマンド

time sudo dd if=/dev/sdh bs=32M | gzip >Arch-linux.gz

レストアコマンド

time gzip -dc Arch-linux.gz | sudo dd bs=32M of=/dev/sdh

— posted by くま at 12:43 pm

RaspberryPi2 SDカードのレストアに時間がかかりすぎる...

2016/11/18

カテゴリー » Raspberry Pi 2 Model B

— posted by くま at 06:09 pm

Comments