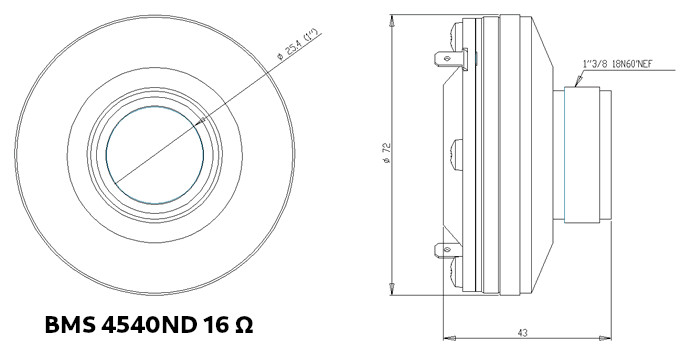

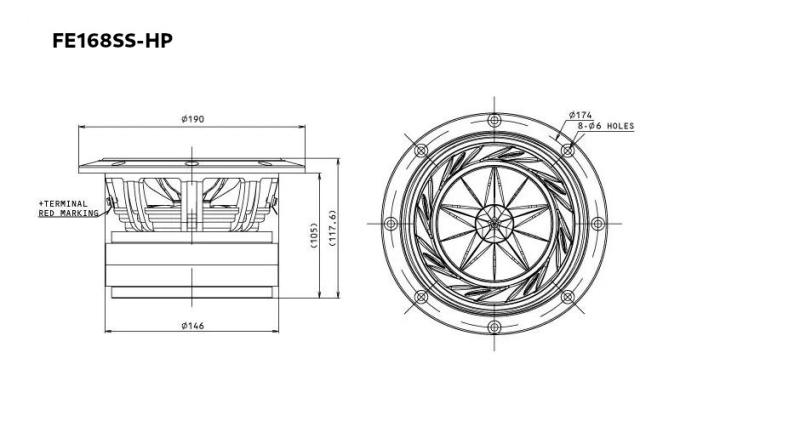

マルチシステムスピーカーの前後の位置関連(1)

最終的には試聴?で位置決めをするんだが

(※本来はホワイトノイズで試聴位置にマイクを立てて周波数特性がフラットに成る様にとか)

理屈的に?何cmぐらいが両者の振動板位置の差なのか?

見当をつけるため外形図を集めてきたのだが(笑)

ホント最初はかなりいい加減の所からのスタートになりそうだが(笑)

15cm径ブビンガ製ツイーターホーンの長さを考慮すると

80mm前後ではなかろうか?

(※本来はホワイトノイズで試聴位置にマイクを立てて周波数特性がフラットに成る様にとか)

理屈的に?何cmぐらいが両者の振動板位置の差なのか?

見当をつけるため外形図を集めてきたのだが(笑)

ホント最初はかなりいい加減の所からのスタートになりそうだが(笑)

15cm径ブビンガ製ツイーターホーンの長さを考慮すると

80mm前後ではなかろうか?

— posted by くま at 09:24 am

自作機器のAC電源極性合わせ...

2025/3/28

FMレコパルとかFMファンとかステレオとか

むかーーしのAudio雑誌を読んでいた世代なら

ステレオ機器のAC電源の極性で音が変わってしまうのは知られている事実だと思う。

(ホントか?(笑))

で!それは自作機器にも言えるのか?という問題なんだが

自分の作る機器はすべて3極ACプラグのインレットにしてあり

一極は外部シールドとして金属筐体(シャシー)へ接続している。

その状態で金属筐体と部屋の壁等の間のAC電圧を測定して低い電圧を示す方に

残りの二極をコンセントへ接続する様にしている。

初心者の頃?は必ず守っていたが歳を重ねるうちにズボラになって時々忘れている(笑)

でもシステムをコツコツとup gradeしていくうちにこのAC100Vの極性は

出音に大きな影響がある事が身にしみて来る。

物凄い変化を感じられる様になる。少なくても自分の環境では間違い無い。

広いホールをイメージさせる出音 or 、目の前で演奏を突きつけられる感じか?

そのどちらかになるハズだ。

むかーーしのAudio雑誌を読んでいた世代なら

ステレオ機器のAC電源の極性で音が変わってしまうのは知られている事実だと思う。

(ホントか?(笑))

で!それは自作機器にも言えるのか?という問題なんだが

自分の作る機器はすべて3極ACプラグのインレットにしてあり

一極は外部シールドとして金属筐体(シャシー)へ接続している。

その状態で金属筐体と部屋の壁等の間のAC電圧を測定して低い電圧を示す方に

残りの二極をコンセントへ接続する様にしている。

初心者の頃?は必ず守っていたが歳を重ねるうちにズボラになって時々忘れている(笑)

でもシステムをコツコツとup gradeしていくうちにこのAC100Vの極性は

出音に大きな影響がある事が身にしみて来る。

物凄い変化を感じられる様になる。少なくても自分の環境では間違い無い。

広いホールをイメージさせる出音 or 、目の前で演奏を突きつけられる感じか?

そのどちらかになるハズだ。

— posted by くま at 04:35 pm

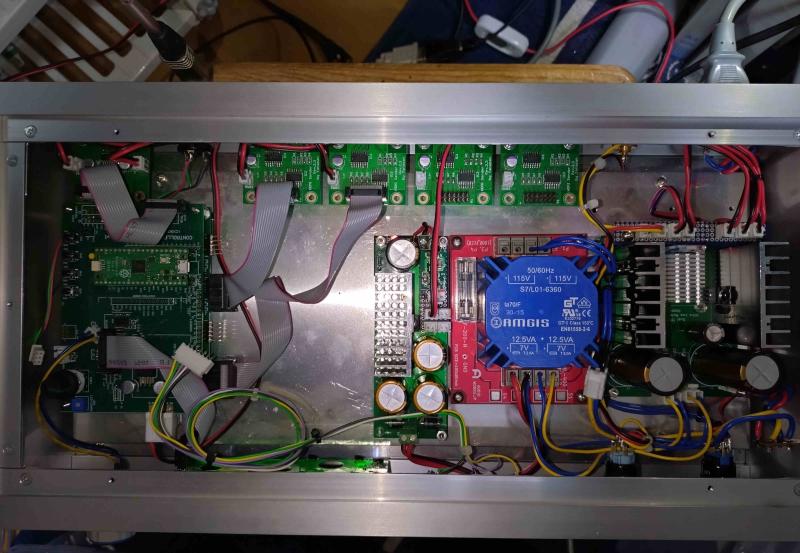

仮組み状態ではあるがやっとメインシステムへ

2025/3/22

我が家のメインシステムへ組み込んだ。

DIV5142の統合コントローラ ー

Renew DIV5142 x 2

RenewSRC4137

CLK5340

で試聴を始める。

最近新しい音源を入手できない状況が続いていて欲求不満なのである(笑)

まぁ再生装置を変更するともう一回り古い音源を聴き直すという楽しみもあるのだけど

チャンデバを更新した事で音の雰囲気?が激変したので

しばらく調整+聴き込んで見てベストな条件を出して行きたいと思う。

現時点の感想として音の混濁、えぐ味が無くなるといわゆるゴリッとした部分も減ってしまう。

この状態だと熱いJAZZマニアの方々からお叱りを受けるかも知れ無いのだが(笑)

例えばピアノ・トリオ個別パートにスポットを当てて聴きたい人等には絶賛されるかも知れない。

クッキリ刻んでいる音を聴く事が可能だから...

蛇足...今回の基板は上下に重ねて機能を追加していく構造になっていて

もちろん上下連結ピンの中に電源ピンも含まれているのだが

敢えてDIV5142の統合コントローラ ー とRenew DIV5142基板を別電源にしてみたら....

DIV5142の統合コントローラ ー

Renew DIV5142 x 2

RenewSRC4137

CLK5340

で試聴を始める。

最近新しい音源を入手できない状況が続いていて欲求不満なのである(笑)

まぁ再生装置を変更するともう一回り古い音源を聴き直すという楽しみもあるのだけど

チャンデバを更新した事で音の雰囲気?が激変したので

しばらく調整+聴き込んで見てベストな条件を出して行きたいと思う。

現時点の感想として音の混濁、えぐ味が無くなるといわゆるゴリッとした部分も減ってしまう。

この状態だと熱いJAZZマニアの方々からお叱りを受けるかも知れ無いのだが(笑)

例えばピアノ・トリオ個別パートにスポットを当てて聴きたい人等には絶賛されるかも知れない。

クッキリ刻んでいる音を聴く事が可能だから...

蛇足...今回の基板は上下に重ねて機能を追加していく構造になっていて

もちろん上下連結ピンの中に電源ピンも含まれているのだが

敢えてDIV5142の統合コントローラ ー とRenew DIV5142基板を別電源にしてみたら....

— posted by くま at 11:14 am

ちょっとメモ

FIR Finite Impulse Response 有限インパルス応答

IIR Infinite Impulse Response 無限インパルス応答

参考URL デジタルチャンネルデバイダーのデメリットに今更気が付く

アナログのイコライザー回路は殆どIIRが相当する。

FIRが使われているところは、業務用(主にマスター用)ハイエンドオーディオのデジタルEQである。

藤原氏設計のDIV5142はIIR方式のデジタルチャンデバイダーらしい?

---------------------------------------------------------------------------------------------------

参考URL miniDSP-Flex8(4) FIRフィルタは無理ゲー?

IIRフィルタの位相と振幅に相関性があり振幅が変われば位相も変化

フィルタリングに同期して位相が回ってしまうのがIIRフィルタ

※ドライバ個々の位相は回転してもその合算結果であるマルチウェイの合成位相特性を直線位相に仕上げることは可能です。

---------------------------------------------------------------------------------------------------

IIR Infinite Impulse Response 無限インパルス応答

参考URL デジタルチャンネルデバイダーのデメリットに今更気が付く

アナログのイコライザー回路は殆どIIRが相当する。

FIRが使われているところは、業務用(主にマスター用)ハイエンドオーディオのデジタルEQである。

藤原氏設計のDIV5142はIIR方式のデジタルチャンデバイダーらしい?

---------------------------------------------------------------------------------------------------

参考URL miniDSP-Flex8(4) FIRフィルタは無理ゲー?

IIRフィルタの位相と振幅に相関性があり振幅が変われば位相も変化

フィルタリングに同期して位相が回ってしまうのがIIRフィルタ

※ドライバ個々の位相は回転してもその合算結果であるマルチウェイの合成位相特性を直線位相に仕上げることは可能です。

---------------------------------------------------------------------------------------------------

— posted by くま at 10:12 am

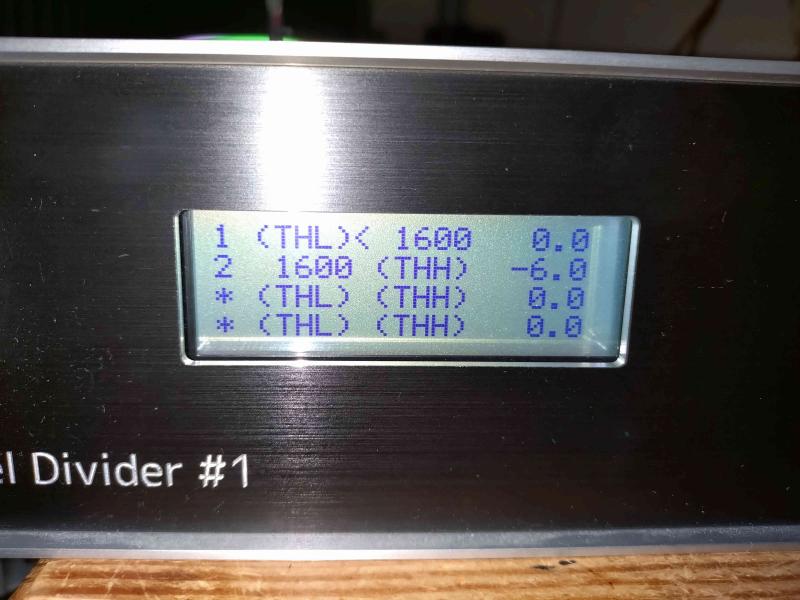

DIV5142の統合コントローラ ー動作テスト(3)

2025/3/13

結論から書くと

【最新】RD5142_ALL_v2_11.uf2 で動作を確認できました。

当初鳴らしているとどうも高音域がキツイのでレベルを下げて見たのだけど

音量が低く変化しない??

音楽を流しながらメインボリュームで聞こえるか聞こえない所まで絞って

更にゲイン調整で 0db〜-20db まで可変して見ても音量が変わらず

無音状態にならない??

と言うワケで掲示板へ質問してみました。

-----------------------------------------------------------

ゲイン設定で -20dbと0dbが聴感上では

音量差をほとんど感じられないのです。??

これを測定機で確認するとしたらどうすれば良いですか?

ホワイトノイズのデジタル信号を作って入力、

出力信号をDACに入れて電圧を測定する感じですか。

残念ながらそれぐらいしか思いつきません。m(_ _)m

-----------------------------------------------------------

という感じで....

そんなやり取りからソフトのバグが取れて現在に至る(笑)

Bill Evansのピアノがベースの上で心地よく響く....

追記 0316 やらかしポイント(笑)

【最新】RD5142_ALL_v2_11.uf2 で動作を確認できました。

当初鳴らしているとどうも高音域がキツイのでレベルを下げて見たのだけど

音量が低く変化しない??

音楽を流しながらメインボリュームで聞こえるか聞こえない所まで絞って

更にゲイン調整で 0db〜-20db まで可変して見ても音量が変わらず

無音状態にならない??

と言うワケで掲示板へ質問してみました。

-----------------------------------------------------------

ゲイン設定で -20dbと0dbが聴感上では

音量差をほとんど感じられないのです。??

これを測定機で確認するとしたらどうすれば良いですか?

ホワイトノイズのデジタル信号を作って入力、

出力信号をDACに入れて電圧を測定する感じですか。

残念ながらそれぐらいしか思いつきません。m(_ _)m

-----------------------------------------------------------

という感じで....

そんなやり取りからソフトのバグが取れて現在に至る(笑)

Bill Evansのピアノがベースの上で心地よく響く....

追記 0316 やらかしポイント(笑)

— posted by くま at 04:18 pm

DIV5142の統合コントローラ ー動作テスト(2)

2025/3/11

碌なテストもしないでメインシステムへ組み込んだが...

素晴らしい!音の気配が聴こえる。楽器の前後関係が分かる様に感じる。

やはり急峻なカーブでデバイディングするのは正義なのかと思わされる。

どこまでがプラシーボなのか?もう少し聴き込む必要がある。

枚数を増やしたい欲望が沸々と湧き上がりどこまで我慢できるのか?(笑)

追記 03/12

とにかく音の混濁が少なくなる。

下手をすると各楽器のパートが個別に録音して後で合成したのかも?

という疑念を抱かせる程の切れ味?だなぁ〜と個人的には感じます。

今回のリニューアル基板で位相補正機能も追加されて

(個人的には)いよいよ◯キュ−フェーズ超えなのか?とか(笑)

大絶賛状態な自分なのです(大笑)

ただ万人にオススメなのかと言えばそれは残念ながら"No"です。

導入までの基板のハンダ付け作業や完成後の動作確認は

必要になる機材を揃える手間を含めハードルは高い様に思います。

やはりいきなりメインシステムに組み込むのはリスクがあるように思います。

最低限の確認作業はやるべきかと...

素晴らしい!音の気配が聴こえる。楽器の前後関係が分かる様に感じる。

やはり急峻なカーブでデバイディングするのは正義なのかと思わされる。

どこまでがプラシーボなのか?もう少し聴き込む必要がある。

枚数を増やしたい欲望が沸々と湧き上がりどこまで我慢できるのか?(笑)

追記 03/12

とにかく音の混濁が少なくなる。

下手をすると各楽器のパートが個別に録音して後で合成したのかも?

という疑念を抱かせる程の切れ味?だなぁ〜と個人的には感じます。

今回のリニューアル基板で位相補正機能も追加されて

(個人的には)いよいよ◯キュ−フェーズ超えなのか?とか(笑)

大絶賛状態な自分なのです(大笑)

ただ万人にオススメなのかと言えばそれは残念ながら"No"です。

導入までの基板のハンダ付け作業や完成後の動作確認は

必要になる機材を揃える手間を含めハードルは高い様に思います。

やはりいきなりメインシステムに組み込むのはリスクがあるように思います。

最低限の確認作業はやるべきかと...

— posted by くま at 10:50 pm

DIV5142の統合コントローラ ー動作テスト(1)

2025/3/9

ちょっとトラブッたりしたのでいきなりメインシステムへ接続するのは憚れる(笑)

設定をサブシステムで煮詰めてからが良いかも

設定をサブシステムで煮詰めてからが良いかも

— posted by くま at 12:14 am

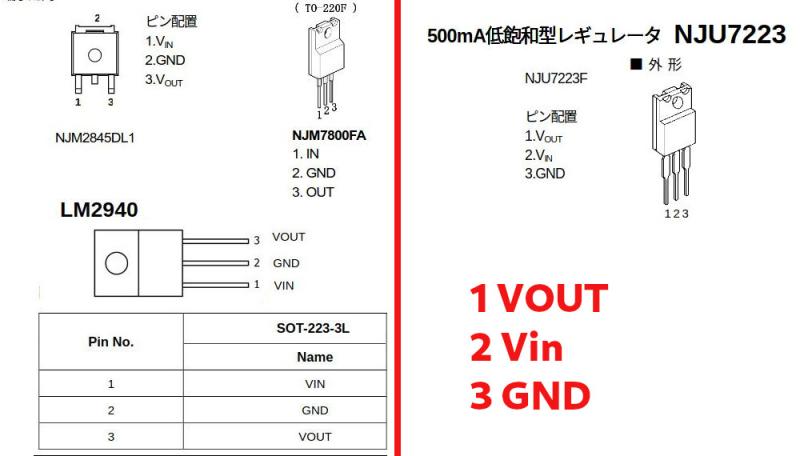

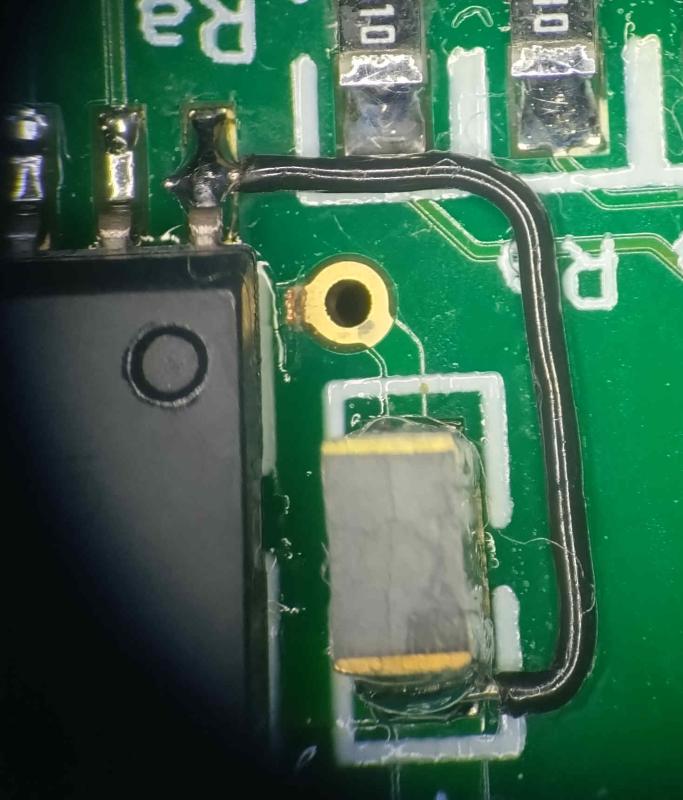

DIV5142の統合コントローラ 組み立て(2)

2025/3/7

突然ですが...

こんな感じで行こうと思う。

今回は最初にI2C通信で躓いた。プルアップ抵抗はマスター側、スレイブ側

どちらに搭載しても良いハズで....

こんな感じで行こうと思う。

今回は最初にI2C通信で躓いた。プルアップ抵抗はマスター側、スレイブ側

どちらに搭載しても良いハズで....

— posted by くま at 10:33 am

Comments